عشت طفولتي وشبابي برفاهية كبيرة. كنت ابن تاجر معروف في حي الحميدية الدمشقي. لم أكن أهتم بالسياسة حتى أنّي كنت أسخر ممن يهتمون بها، لأني أرى أن العمل التجاري هو الفعّال في مجتمعنا.

كل ذلك تغيّر مع انطلاق الثورة السورية عام 2011. طغت مشاعري وعواطفي عليّ ووقفت مع الحق ورميت مصلحتي الشخصية التي كنت أعليها سابقاً في سبيل قضية إنسانية، ووضعت نفسي في خدمة ثوار دمشق وريفها، وحتى سوريا كلها.

بعد اعتقالي أدركت أن ثمن الحريّة كبير جداً، وكنت ممن دفعوا هذا الثمن، ويا ليتني توفيت قبل أن ينهشني المرض وأصبح شبه عاجز بسبب التعذيب الذي تعرّضت له في سنوات سجني.

هذه خلاصة قصتي الطويلة مع سنوات الاعتقال الست التي قضيتها في سجون النظام السوري.

حياة ابن التاجر

أذكر كل تفاصيل طفولتي في مدينتي الغالية دمشق. كانت الحميدية وكل الحارات الدمشقية القديمة عشقي وما زالت. نشأت في بيئة محافظة دينياً، وفي الوقت نفسه ورثت حب التجارة عن أبي وأعمامي وجدّي. حتى عائلة أمي كانت تعمل في التجارة.

لا أعتقد أن طفلاً عاش حياةً رغيدة كما عشت. درست المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينتي، وكنت من الملتزمين دينياً، فقررت أن أتابع دراستي في كلية الشريعة في جامعة دمشق في حي البرامكة، وفي الوقت نفسه زاولت مهنة التجارة، تجارة القماش الدمشقي.

كنت أعمل مع أبي. ومع بلوغي الثامنة عشرة من عمري أصبح عندي مشروعي الخاص: محل للقماش في نفس الحي وبجوار محلّات عائلتي، حتى أن تكلفة المشروع كانت من مالي وعملي في طفولتي وشبابي.

لم أكن مهتماً بأي شيء غير العمل والتفرّغ لدراسة الشريعة، لا أعرف شيئاً عن السياسة غير ما قرأته في الكتب الجامعية، ومن بعض الأحاديث التي يتداولها أقربائي بصمت في البيوت المغلقة.

تخرّجت من الجامعة متفوقاً لكن عملي لم يسمح لي بمتابعة الدراسات العليا، فتزوجت من شابة تعرفت عليها، وزواجي لم يعجب أهلي، فزوجتي هي من طائفة ثانية (علوية) ومن مدينة غير دمشق. تقريباً أصبحت منبوذاً في العائلة، وهنا كان مفترق كبير في حياتي الشخصية.

الثورة التي غيّرت حياتي

حياةٌ عادية عشتها مع زوجتي. رزقت بولدين، صبيّ وبنت، فصرت أشعر بمسؤولية كبيرة وتوجهت للتفرّغ للعمل التجاري ولم أهتم بالعمل بشهادتي الجامعة، لأن فرص العمل في سوريا قليلة جداً لخريجي الجامعات من جهة، ومن جهة ثانية لا يوجد ذلك المردود المادي للعمل في وظيفة كالذي يدره عليّ مشروعي التجاري.

مع تلك الحياة العادية وابتعادي عن أجواء العائلة وحياة التجّار، أصبح لدي العديد من الأصدقاء من الطبقات المتوسطة والفقيرة. كانوا لي كالإخوة في السراء والضراء. وكنت أنا كذلك.

وفي بداية 2011، حين بدأت التظاهرات السلمية في دمشق، وكانت أول تظاهرة في سوق الحميدية، لا أعرف لماذا تعاطفت فوراً مع الناس، خصوصاً بعد أن بدأت تظاهرات درعا وحمص وبقية المناطق السورية.

أحسست بأني أمام واجب إنساني وديني تجاه هؤلاء الناس المظلومين. لم أشعر بالخوف كما معظم تجار دمشق الذين وقفوا على الحياد ولم يشاركوا. رحت أتابع الأخبار والسياسة، أجلس مع أصدقائي وأتعرف على العديد من منظمي التظاهرات السلمية، إلى أن خرجت في تظاهرتين في حي كفرسوسة والميدان، وبعد أن بدأ رصاص النظام بقتل المتظاهرين السلميين، بدأت بدعم متظاهري دمشق وريفها مادياً.

كنت أرسل وجبات الطعام، والمال لذوي الشهداء. هذا واجب إنساني قدمته وأملاه عليّ ضميري وديني. ومع اشتداد القبضة الأمنية على مدينة دمشق، خصوصاً بعد "بركان دمشق"* في الشهر السادس من عام 2012، أصبح التواصل بيني وبين أصدقائي صعباً جداً، حتى التظاهر أصبح خطراً عليّ، على الأخص أن زوجتي بدأت بالخوف وبتذكيري بأننا يجب أن نفكر بأولادنا وألا نتهور.

تمهلت قليلاً ولجمت نفسي لكن ما لبثت أن عاودت نشاطي مع الثورة بطريقتي الخاصة، والتي كلفتني لاحقاً ثمناً كبيراً لم أعلم أنني سأدفعه.

الاعتقال

عام 2012، كانت دمشق بمعظم أحيائها تحت سيطرة المعارضة، وكان نشاط الجيش الحر قد بدأ. لم أكن ممن انخرطوا بحمل السلاح في مواجهة النظام، لكني كنت متعاطفاً معهم خصوصاً أنه في كل يوم جمعة كان يسقط عشرات الشهداء المدنيين برصاص الأمن السوري.

كنت أرسل إلى المناطق المحاصرة بعض الطعام ومستلزمات المعيشة، حتى أن زوجتي اختلفت معي لأني أدفع كل هذه النقود، فبرأيها عائلتنا أولى بها. لكنّ عواطفي كانت مع الفقراء الثائرين بوجه الظلم.

كنت أرسل تلك الأموال عبر أحد الأصدقاء من حرستا في ريف دمشق، يأتي إلى منزلي وأسلمها له. وفي أحد الأيام، وتحديداً في الشهر العاشر من ذلك العام، وكان يوم جمعة، كنت جالساً مع زوجتي وولدي الصغيرين، نتناول طعام العشاء، ونتابع أخبار الثورة والتظاهرات، وفجأة سمعنا صوت طرق على الباب بقوّة. استغربنا جميعاً شدّة الضجة الناتجة عن طرق الباب. شعرت زوجتي بأمر مريب، فقالت لي إنها ستفتح الباب وطلبت مني الاختباء في غرفة النوم.

لا أنكر أني شعرت بالخوف وسمعت كلامها. ابني عامر وابنتي ميساء أصابهما الجمود والخوف. دخلت إلى الغرفة وذهبت زوجتي لتفتح الباب الذي كاد يُكسر من شدّة الطرق عليه.

"أمسكني أحد العناصر وبدأ بكيل الشتائم لي وبضربي بقوّة. كذلك أتى زميله وبدأ معه بالضرب المبرح أمام زوجتي وأولادي".

اقتربت زوحتي وفتحت الباب. وأنا في الغرفة مختبئ، سمعت صوت زوجتي تصرخ "مو هون. طلع برا البيت. صدقوني". دخل أربعة عناصر من الأمن بهمجية ووحشية ودفعوا زوجتي جانباً، سقطت أرضاً، بدأ أولادي بالبكاء من شدّة الخوف، لا أعرف ماذا أفعل. اختبأت في خزانة الثياب كالولد الصغير. سمعت أصوات خطوات شخصين يصرخان ويعبثان في المنزل.

ومع اقتراب أحدهم لفتح باب الخزانة شعرت بخوف كبير، وضعت يدي على رأسي وأغمضت عيوني كطفل صغير. وبلحظة فُتح باب الخزانة، وأمسكني أحد العناصر وبدأ بكيل الشتائم لي وبضربي بقوّة. كذلك أتى زميله وبدأ معه بالضرب المبرح أمام زوجتي وأولادي. هنا تمنيت لو أني توفيت قبل أن يروني في هكذا موقف. قلت لهم إني بريء ولم أفعل شيئاً وطلبت منهم ألا يضربوني أمام عائلتي، حتى أتى الضابط المسؤول ووقف أمامي وقال "أنت عبد الله محمود". أشرت له برأسي بأنني هو.

فوراً، وجّه أحد العناصر عقب بندقيته إلى أنفي وضربني به. أغمي علي تماماً، وبعد ذلك رأيت نفسي أنزل من سيارة أمنية إلى مكان مظلم لا أعرف ما هو ولا أين.

في فرع فلسطين

استيقظت من إغماءتي في السيارة، بعد أن سكبوا على وجهي الماء. كانت الدماء تغطي وجهي، وكنت أشعر بوجع في أنفي. يبدو أنه كُسر. رأيت اثنين يمسكان بكتفي، ويداي مربوطتان بـ"كلبشة، وقدماي كذلك.

عندما نزلت من السيارة وقبل أن أدخل من أحد أبواب الفرع، قال لي عنصر بسخرية، وهو يرفع رأسي إلى الأعلى، وأنا أصرخ من الألم "انظر إلى القمر والسماء جيداً، فلن تراهما مجدداً في حياتك. ويؤسفني أنك أيضاً لن ترى الشمس بعد هذه اللحظة". قال تلك الكلمات التي سرى الخوف منها في جسدي، وفوراً وضع قماشة سوداء على رأسي. لم أعد أرى شيئاً بل سمعت أصوات ضحك العنصر.

"قال لي عنصر بسخرية، وهو يرفع رأسي إلى الأعلى، وأنا أصرخ من الألم ‘انظر إلى القمر والسماء جيداً، فلن تراهما مجدداً في حياتك، ولن ترى الشمس بعد هذه اللحظة’، ووضع قماشة سوداء على رأسي"... قصة سجين سوري

"لم أعلم أن دمشق مدينتي وحبيبتي تشوهّت بفعل المعارك. بكيت كثيراً كطفلٍ صغير، وعاهدت نفسي بأني إذا خرجت من هذا الجحيم لن أغادر دمشق وأريد أن أموت فيها"... قصة سجين سوري

شعرت بأني أنزل سلالم طويلة. كنت أسمع أصوات بكاء وصريخ وتعذيب. جسدي يرتجف. لم أعد أستطيع المشي. أمسكني العناصر من كتفيّ ورجلي على الأرض وأغمي عليّ مجدداً، حتى استيقظت في عيادة الطبيب وهو يضمّد لي أنفي المكسور بوحشية.

أخدوا معلوماتي الشخصية، خلعت ثيابي كاملةً، فتّشوني كثيراً، ثم أعطوني ثيابي مرة أخرى ودخلت إلى المهجع رقم 11، المخصص للإسلاميين والمتهمين بالتطرف الديني، برفقة عدد من السجناء.

كان السجن غرفة بمساحة صغيرة، وفيها ما لا يقلّ عن 200 سجين. لم يكن هناك متسع لنا عندما دخلنا. عرفت لاحقاً أن تهمتي هي "تمويل جماعات إرهابية".

بعد يومين، أخذوني إلى التحقيق، وبدأوا بأسئلة عن أدق التفاصيل عن أصدقائي، وعن كيفية إرسالي الأموال. حاولوا أن يجعلوني أعترف بأشياء لم أقم بها كبيع السلاح والمتاجرة به، وقتل عناصر الأمن. تعرّضت لأساليب صعبة من التعذيب، كسلخ الجلد، والدولاب، ونزع الأظافر، بساط الريح، والأصعب كان الصدمات الكهربائية، والتي لكثرتها وشدتها جعلتني أصاب بمرض "التصلّب اللويحي".

لم أعرف ذلك حينها. عرفت لاحقاً. لكن أحد السجناء عندما رآني أتعرض لنوبات عصبيّة، أقف فيها عن الحراك وأتجمد كقطعة خشب، أخبرني أن هذا من أعراض مرض التصلّب اللويحي. إدارة الفرع عرضتني على طبيب وأعطوني بعض أدوية الكورتيزون لكن بمجرد تحسني قليلاً قطعوا عني الدواء.

لم أعترف بأشياء لم أقم بها. اعترفت بأني كنت أرسل الطعام والمال لذوي الشهداء فقط، لكن ذلك لم يكفِ المحققين، فوضعوني في زنزانة منفردة لمدة ستة أشهر. حينها ضاع الزمن، وكنت كأني ميت. لم أشعر بشيء سوى بخطوات السجّان تقودني إلى غرفة الاعتراف والضرب المبرح.

"في إحدى المرات تكسّر أحد أضلعي من شدّة التعذيب لأنني رفضت الاعتراف بقتل عنصر أمن".

وفي إحدى المرات تكسّر أحد أضلعي من شدّة التعذيب لأنني رفضت الاعتراف بقتل عنصر أمن والخروج على التلفزيون الرسمي لقول ذلك. وبعد ليالٍ من الوجع والألم طلبت الطبيب، فقال لي أحد السجانين "لا تمثل ما فيك شي، بكون هاد من الدخّان". وأنا للمفارقة لا أدخّن!

بعد خروجي من "المنفردة" عدت إلى المهجع. كانت أعداد الناس تزيد، والوضع غير إنساني، تدهورت حالتي الصحية والنفسية، فكّرت بالانتحار لكني لم أستطع لأني كنت طوال الوقت أفكر بزوجتي وأولادي.

بقيت في فرع فلسطين لمدة ثلاث سنوات على نفس المنوال: مهجع، تعذيب، منفردة، وعودة إلى المهجع. وفي آخر المطاف وبعد أن دفعت عائلتي المال الكثير لتعرف خبراً عني، حصلو على إذن لإدخال الأدوية بعد أن علموا بوضعي الصحي، وحين عرضت على طبيب في المشفى العسكري، اكتشف أني أعاني من مرض التصلّب اللويحي منذ زمن طويل، فأمر بإخراجي من فرع فلسطين. كان ذلك الطبيب إنسانياً للأمانة، لأنه أصرّ على علاجي بطلب منه إلى إدارة الفرع. وفعلاً بعدها وبفضل زوجتي وملاحقتها لأخباري تحولّت إلى فرع آخر وهو فرع الخطيب في حي القصور في دمشق.

في فرع الخطيب

عام 2015 دخلت إلى فرع الخطيب. حين وصلت وعرفت بتاريخ السنة تفاجأت. شعرت بأني عشت عشر سنوات في فرع فلسطين.

في فرع الخطيب لم أتعرّض لتعذيب شديد كما في فرع فلسطين. تعرضت للضرب المبرح والمنفردة أيضاً، لكن جاءت تعليمات على ما يبدو بعدم تعريضي للصدمات الكهربائية، وذلك لأني لم أعد أقوى على المشي كثيراً، خصوصاً وأن النوبات العصبيّة زادت، ولم تعد رجليّ تحملاني.

قال لي الطبيب إني سأتعرض للشلل إذا لم أتعالج بشكل جيد. وخلال أشهر قليلة تمّ تحويلي إلى سجن عدرا المعروف، وهناك علمت لاحقاً من زوجتي أن أمي بعد أن عرفت بوضعي الصحي والجسدي ضغطت على أبي وإخوتي لطلب تحويلي إلى سجن مدني. لم يستطيعوا إخراجي لأن التهمة التي ألصقت بي كبيرة جداً.

حين ودعت أصدقائي في فرع الخطيب وعلى الطريق من الفرع إلى سجن عدرا، نظرت من خلف شباك سيارة السجناء الصغير المسيّج، إلى طريق حرستا القابون، وصدمت بأنها كانت مدمرة بالكامل!

لم أعلم أن دمشق مدينتي وحبيبتي تشوهّت بفعل المعارك. بكيت كثيراً كطفلٍ صغير، عاهدت نفسي بأني إذا خرجت من هذا الجحيم لن أغادر دمشق وأريد أن أموت فيها. لا شيء يضاهي بعض الهواء الذي تنفسته في النصف الساعة التي هي مسافة الطريق. عادت إلي الروح، خصوصاً أن أحد السجناء قال لي "يعتبر سجن عدرا فندقاً بالمقارنة مع فرع فلسطين والخطيب".

في سجن عدرا

في سجن عدرا كان الوضع بالفعل أفضل. زارتني زوجتي بعد غياب ثلاث سنوات، أخبرتني أن مرضي مزمن وسيبقى يلازمني طول العمر. ما أعجبني بزوجتي هو قوّتها وإصرارها. لم تبكِ بشدّة عندما رأتني، أدمعت عيناها لكن كانت متفائلة، وطلبت مني أن أصمد وقالت لي إن أهلي يعملون على إخراجي ومصالحتي مع النظام. طلبت منها رؤية الأولاد، لكنها لم تحب الفكرة. لم ترد أن يروني في هكذا وضع.

في السجن، كانت الأمور في المهاجع جيدة: تلفزيون وباحة للتنفس، عيادة طبيب والأدوية تصلني بشكل دوري، حتى عندما أتعرض لهجمة أنقل فوراً للمشفى العسكري للعلاج.

زارني أخي وقال لي إنهم لن يتركوني، وإنهم دفعوا ملايين الليرات لمعرفة خبر عني في فرع فلسطين، وبعدها ساهموا بنقلي إلى فرع الخطيب، ولم أكن أعلم بذلك! حتى نقلي إلى سجن عدرا كلفهم أكثر من عشرة ملايين ليرة سورية.

"الشيء الوحيد الجميل في هذا البلد أن أي مشكلة حلّها موجود بالنقود".

وعندما رآني على كرسي متحرك لأني كنت خارجاً من علاج نوبة جديدة قال لي ممازحاً "الشيء الوحيد الجميل في هذا البلد أن أي مشكلة حلّها موجود بالنقود". ضحكت كثيراً، وسألته عن دمشق. روى لي الأوضاع المأساوية، وأحاديث كثيرة أعطتني صورة واضحة عن شيء لم أعرفه عن وضع البلد.

في الحقيقة بعد أن تعرّضت لسنوات من التعذيب والسجن، ولم يسأل عني أحد من أصدقائي، ورأيت عائلتي مهتمة بأمري بعد أن لامست الموت، أخذت عهداً على نفسي بألا أعود إلى السياسية أبداً، وبأني سأناضل من أجل ألا تسوء حالتي الصحية، فحلمي بلقاء أولادي وزوجتي وحبيبتي الأبدية الشام وشوارعها ومبانيها، أجمل مكان في الدنيا، كان طاغياً على تفكيري ويحفزّني على الصبر.

الحرية

بعد صبر ست سنوات، وفي يوم عادي في سجن عدرا، كنا نتابع أحد المسلسلات على التلفزيون، في مهجع مخصص لأصحاب "الواسطات والنقود" فقد كنت "مدعوماً" بعد أن قرّر أهلي دفع النقود لراحتي، جاء الشرطي ونادى بصوت عالٍ "عبد الله محمود" قأجبته "حاضر"، فقال لي "هات الحلوان". استغربت. أجتبه "تكرم. مشان شو؟". فتح الباب واقترب مني وقال لي "ضب غراضك إجاك إفراج".

صمتت لعدة ثواني، لا أتحرك. مشت في ذاكرتي سنين طويلة لا تنتهي من الاعتقال، الموت الذي رافقني في كل لحظة، هواء دمشق وحضن أهلي وزوجتي ورائحة أولادي. بكيت كثيراً، وصحوت على صوت أصدقائي يصرخون من الفرح والجميع يطلب "الحلوان" ويهنئني بالسلامة.

العودة إلى الشام

خرجت بعد ست سنوات بصفقة تبادل للسجناء والأسرى بين المعارضة والنظام في عام 2018. يبدو أن أهلي هم مَن وضعوا اسمي في تلك القائمة. المهم أني خرجت على قيد الحياة. عندما دخلت إلى مدينتي وحبيبتي دمشق، شعرت بأن الروح عادت إلى جسدي.

لا أعرف كيف أصف عودتي إلى منزلي وحارتي، ولقائي بزوجتي وأولادي، إنه شيء يفوق الوصف، أكثر ما أزعجني هو أن الأولاد كبروا بسرعة ولم أعرفهم. كان ذلك شيئاً قاسياً جداً عليّ. لكن وعيهم وحنانهم عليّ جعلني أنسى ذلك.

زارني أهلي، أمي وأخوتي، لكن أبي لم يكن موجوداً بينهم، وعند سؤالي عنه، بكت أمي بشدّة، واقترب مني أخي وقال لي "العمر إلك الله يرحمو الحاج مات وعطاك عمرو ووصيتو إلك لا تترك شغلك ومصلحتك وخليك بالشام وخلي ولادك يتعلموا الشي يلي علمتك ياه، وآخر شي قال الله يرضى عليك يا عبدو". بكيت بحرقة، لأني كنت على خلاف مع والدي، وربما غضب علي في فترة معينة، لكن خبر رضاه عني أراحني.

"لم أعد للحديث عن تجربتي في السجن ولا عن السياسية، حتى اقتنعت بالحديث عن تجربتي لكم"

عدت إلى عملي في محل الأقمشة، ونفذت وصية والدي، وعرفت أن بين سطور تلك الوصية يقول أبي إنه على الرغم من ظلم النظام وعمله على أن يخرجنا من مدينتنا وبلدنا، يجب أن نبقى هنا كما بقي أجدادنا، والثورة والكفاح يكونان بتثبيت أقدامنا على هذه الأرض، وبتوريث مهنتنا لأولادنا وأحفادنا. عرفت ماذا يقول دون أن أسمعه. قلبي سمع ذلك.

لم أعد للحديث عن تجربتي في السجن ولا عن السياسية، حتى اقتنعت بالحديث عن تجربتي لكم باسم مستعار، فالخوف ما زال متربصاً بأحلامي ويقظتي، والأمل بعيون أولادي يجعلني أكافح مرضي الصعب، والذي ما زالت أعاني منه إلى هذه اللحظة.

صحيح أني أصبحت "شبه عاجز" لكن رب العالمين الذي أخرجني من الموت في سجون النظام، يستطيع أن يشفيني، ويستطيع أن يرحم آلاف السجناء والمعتقلين في سجون النظام. فالله أكرم وأكبر من الظلم.

*عملية عسكرية شنها الجيش السوري الحر على الجيش النظامي في دمشق في 17 يوليو 2012، وأسفرت عن وقوع أعنف اشتباكات في العاصمة السورية منذ بدء الثورة.

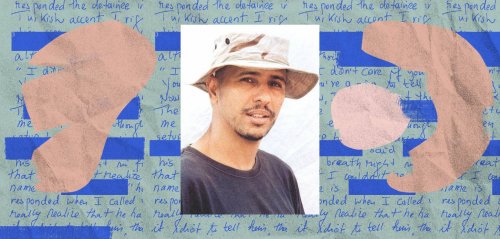

هذه الشهادة كتبها فريد شاكر بناءً على مقابلة مع عبد الله محمود (اسم مستعار).

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

انضم/ي إلى المناقشة

مستخدم مجهول -

منذ يومينتعليقا على ماذكره بالمنشور فإن لدولة الإمارات وأذكر منها دبي بالتحديد لديها منظومة أحترام كبار...

مستخدم مجهول -

منذ 5 أيامالبرتغال تغلق باب الهجرة قريبا جدااا

Jong Lona -

منذ 5 أيامأغلبهم ياخذون سوريا لان العراقيات عندهم عشيرة حتى لو ضربها أو عنقها تقدر تروح على أهلها واهلها...

ghdr brhm -

منذ 6 أيام❤️❤️

جيسيكا ملو فالنتاين -

منذ أسبوعجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...

Tayma Shrit -

منذ أسبوعمدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.